(基本データ)

名称:銅鐸博物館(どうたくはくぶつかん)

住所:野洲市辻町57−1

TEL:077-587-4410

開館時間:9時~17時

※体験学習は毎週土曜日・日曜日・祝日に開催。

※体験メニューの受付は15時まで(制作は17時まで)

定休日:

月曜日(祝日の場合は開館、その翌日が休館)

祝日の翌日(土曜日・日曜日、祝日の場合は開館)

年末年始(12月28日〜1月4日)

その他、臨時休館日あり。

入館料:大人200円、高校・大学生150円、小・中学生100円

駐車場:無料

所要時間の目安:120~150分

アクセス

銅鐸博物館で弥生時代の謎を探れ!

弥生時代の近江は、知れば知るほど謎が深まっていきます。

その古き時代のロマンを感じさせてくれるところの一つが、ここ、銅鐸博物館(野洲市歴史民俗博物館)です。

銅鐸博物館は弥生の森歴史公園と同じ敷地内にあるため、合わせて楽しむことができます。

駐車場の斜め前方向にあるこの建物が銅鐸博物館です。

博物館に入るとすぐに受付があります。

博物館内を見学する場合は入館料が必要ですが、後から述べる勾玉づくりなどの体験をするだけならば入館料は不要です。

今回は、博物館の見学もしました。

銅鐸を叩くと、どんな音がする?

フロアに入ると、すぐ目に飛び込んでくるのがこの銅鐸。

実は、銅鐸というのは作られた時はこのように黄金に光っているそうです。

これは、1881年(明治14年)に野洲市大岩山から発見された高さ134.7cm、重さ45.47kgの日本一大きな銅鐸を復元したもの。

銅鐸は銅と錫に少量の鉛を混ぜて溶かし、鋳型に流し込んで作られるそうです。これは復元されたものなので、実際に触ることもできます。

実際に、音を鳴らす体験ができる銅鐸もありました。

うちの子は喜んで鳴らしていました。

弥生時代の土器や石器に触れたり、衣装体験ができる !?

このフロアではその他、弥生時代の土器や石器に触ってみることもできます。

また、衣装や勾玉を身に着けて、弥生人になりきることもできます。

ここで記念撮影もできます。うちの子も喜んでました。

ここから先の展示室は、撮影禁止です。

大岩山で銅鐸が24個見つかったいきさつや、中国から伝わったカネが、日本では祭りのカネとして発展をし、銅鐸の祭りが消え去るまでの歴史などが紹介されていました。

銅鐸って何のために使われていたの?

青銅器は弥生時代には貴重なものでした。

青銅器には銅鐸や矛形・剣形の武器型青銅器があります。

野洲の大岩山遺跡からは日本最大のものを含めて24個の銅鐸が出土しています。

銅鐸は、もともと朝鮮半島から輸入された小さなカネでした。

初期の頃はそれを実際に鳴らして用いていましたが、やがて置いて見るもの(見る銅鐸)へ変化したと考えられています。

これらは農耕祭祀として豊穣を祈るまつりに使われたという説が有力なようです。

火おこし体験までできる !?

知る人ぞ知る体験メニューが、この銅鐸博物館にはあります。

それは火おこし体験です。

なんと、当日博物館の受付でお願いしたら「火おこし体験」をさせていただけました。

これにはうちの子も興味津々です。

垂直に立てた棒に据え付けられた横棒を上下させると、1~2分で煙が立ち始めます。

こうやって火種を作るのかと、とても興味深かったです。

勾玉づくりや埴輪づくりが意外と面白い!

そして、子どもたちが一番楽しかった~、と言っていたのが勾玉(まがたま)づくりです。

博物館内に様々な体験メニューの作品例が展示されていますので、どのような体験をするかを決め、料金を支払います。

土日祝日、夏休み・春休み期間中にのみ物づくり体験ができます。平日はできないのでご注意を。

また、体験申込は随時行えますが、申込受付は15時まで(制作は17時まで)となっています。

博物館には、仕上がり作品例も展示されているので分かりやすいです。

【料金】

まが玉づくり 500円(60分)

土器・埴輪づくり 700円(60分)

土の銅鐸づくり 500円(45分)

土鈴づくり 500円(60分)

土笛づくり 500円(30分)

弥生陶板 300円(30分)

陶板手形 500円(30分)

陶芸 1200円(90分)など

勾玉については作品完成後すぐに持ち帰ることができますが、その他の焼き物については後日渡しになります。受け取り方については直接相談してください。

いざ、弥生の森体験工房へ!

受付で料金を支払った後は、「弥生の森体験工房」へ移動します。

体験工房の中はとても明るくて開放的な雰囲気です。

こちらの体験工房内にも、たくさんの作品例が展示されています。

こちらは勾玉。

いろんな形の勾玉が作れるので、楽しみです。

材料は、滑石(かっせき)です。

四角い滑石を選び、そこへ最初にサインペンで形を描きます。

たくさんの型があるので、そこから選び、型にそってなぞるだけなので簡単です。

曲線の図柄のものの方が作りやすいそうですが、このように角のある作品も作れます。

最初に、紐を通す穴をキリで開けます。

削る時は研ぎ石を使います。

6歳の娘も喜んで作業をしています。

研ぎ石である程度研いだ後は、金やすりを使って曲線や角をきれいに削ります。

紙やすりなども使いながら仕上げた後は、きれいな紐を1本つけて完成です。

作品を仕上げるまで約1時間かかりましたが、楽しい体験でした。

弥生時代の人たちってどんなところに住んでいたの?

銅鐸博物館の横には、弥生の森歴史公園もあります。

こちらは竪穴式住居。

中に入って、内部を見ることもできます。

竪穴式住居は、地面を約1メートル掘って床とし、4本の柱で建物を支えています。

こちらは高床倉庫です。

すでにすごい技術で造られていたんですね。

赤米もここの公園で栽培されています。

ここもついでに、のぞいてみよう!

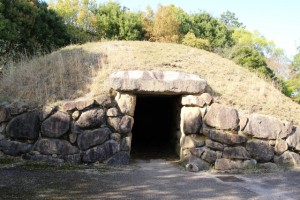

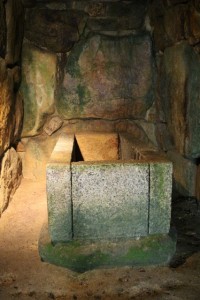

銅鐸博物館の隣には、古墳(宮山二号墳)もあります。

中には石棺があります。

歴史に興味のある方も、雨の日に子どもをどこへ連れて行こうかと悩む時でも、皆さん、ぜひ足を運んでくださいね。